MENCIPTAKAN PRODUK OLAHAN DARI SAMPAH ORGANIK

A. Pengantar Projek

Sampah organik di lingkungan sekolah sering dianggap limbah, padahal dapat diolah menjadi produk bermanfaat. Program ini melibatkan peserta didik, fasilitator, dan komunitas sekolah dalam pengolahan kreatif sampah organik menjadi pupuk cair, teh kompos, dan media tanam. Dalam durasi 120 jam pelajaran, program ini mengajarkan teknik pengolahan sampah organik dan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam analitis, kreatif, dan kolaboratif. Mari bersama menciptakan perubahan positif dengan mengelola sampah organik menjadi sumber daya yang berharga bagi lingkungan sekolah.

B. Rasional Projek Bagi Sekolah

Latar Belakang Sekolah menghasilkan banyak sampah organik, terutama dedaunan. Program ini mengajak peserta didik mengolah sampah menjadi produk bermanfaat seperti pupuk cair dan media tanam.

Manfaat

Pendidikan Praktis: Belajar pengolahan sampah secara langsung.

Keterampilan: Meningkatkan keterampilan analitis, kreatif, dan kolaboratif.

Kesadaran Lingkungan: Menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan

Dampak Positif: Memperbaiki kualitas tanah dan memperindah lingkungan sekolah.

Motivasi: Hasil nyata meningkatkan keterlibatan peserta didik.

Inovasi: Mendorong kreativitas dalam pengelolaan sampah.

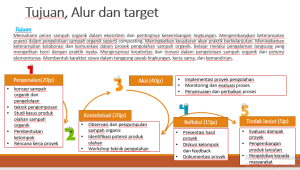

Implementasi : Program 120 jam dengan tahapan: Pengenalan, Kontekstual, Aksi, Refleksi, dan Tindak Lanjut.

Kesimpulan :Program ini membentuk generasi peduli lingkungan, kreatif, dan inovatif dengan dampak positif bagi sekolah dan komunitas

C. Hal Yang perlu diperhatikan

- Sarana: Tersedia tempat pengolahan dan peralatan seperti komposter. Infrastruktur pengumpulan dan pengolahan sampah yang memadai.

- Dukungan:Dukungan kebijakan sekolah dan alokasi sumber daya. Dukungan moral dari kepala sekolah dan staf.

- Kompetensi: Pengetahuan teknis dalam pengelolaan sampah organik, Keterampilan manajemen proyek dan kolaborasi tim.

- Dana, Anggaran untuk peralatan, bahan baku, dan operasional. Sumber dana tambahan dari sponsor atau pemerintah.

- Keberlanjutan: Pengelolaan produk olahan dan integrasi ke dalam kurikulum.Upaya menjaga keberlanjutan program lingkungan sekolah.

D. Alur Kegiatan

1. Pengenalan (20 jp)

Memahami konsep sampah organik dan teknik pengelolaannya melalui pengomposan, peserta didik akan menganalisis studi kasus produk olahan sampah organik, membentuk kelompok kerja, serta menyusun rencana kerja proyek untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan

1.1. Konsep sampah organik (14 jp)

Fasilitator memperkenalkan konsep sampah organik dan pengelolaannya, teknik pengomposan, serta studi kasus produk olahan sampah organik, dengan mengumpulkan bahan bacaan (baik digital maupun cetak) tentang isu Gaya Hidup Berkelanjutan; mempersiapkan pertanyaan pemantik, instrumen penilaian, dan LKPD; serta memulai proyek ini dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai pengetahuan mereka tentang Gaya Hidup Berkelanjutan, seperti definisi dan contoh sampah organik, dampak lingkungan sampah anorganik, pentingnya pupuk kompos, perbedaan sampah organik dan anorganik, serta cara mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah di sekitar lingkungan mereka.

Fasilitator kemudian memperkenalkan tema proyek dan menekankan relevansi isu Gaya Hidup Berkelanjutan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, serta menghubungkan peran mereka dalam menjaga ekosistem dunia. Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta didik membaca teks dan menonton video terkait, kemudian membagi mereka ke dalam 4-6 kelompok untuk membahas isu sampah organik yang kekinian. Setelahnya, fasilitator membagikan LKPD-1 dan menjelaskan aspek-aspek yang perlu didiskusikan dan dinilai. Setelah diskusi kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja di depan kelas dalam waktu maksimal 30 menit, diikuti dengan penilaian yang telah ditetapkan. Fasilitator menutup sesi pertemuan dengan mengajak peserta didik melakukan refleksi dan mempersiapkan rencana kerja proyek selanjutnya.

1.2. Rencana Kerja Proyek (6 jp)

Rencana kerja proyek: Fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian dan LKPD 2, menjelaskan tujuan pembelajaran, serta membagikan LKPD 2 kepada setiap kelompok untuk menentukan jenis proyek yang akan dilaksanakan. Kelompok-kelompok diminta menentukan jenis proyek yang akan dikerjakan, pokok bahasan, dan alasan pemilihan berdasarkan fakta atau realita di lingkungan, alat dan bahan yang akan digunakan, alokasi waktu pengerjaan, pembiayaan, cara pembuatan, dan aspek-aspek terkait lainnya. Fasilitator menutup sesi pertemuan dengan mengajak peserta didik melakukan refleksi, sementara rancangan proyek disimpan dalam map yang sudah disediakan oleh masing-masing kelompok

2. Kontekstual (20 jp)

Mengadakan observasi dan pengumpulan sampah organik, peserta didik akan mengidentifikasi potensi produk olahan yang dapat dihasilkan dan mengikuti workshop tentang teknik pengolahan sampah organik untuk menciptakan produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan

2.1. Observasi dan Pengumpulan sampah organik (6 jp)

Pada kegiatan observasi dan pengumpulan sampah organik, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 3, serta menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu, fasilitator membagikan LKPD 3 kepada masing-masing kelompok untuk observasi lapangan, di mana peserta didik diminta untuk mencatat apa saja yang mereka temukan dan mempertimbangkan sikap yang seharusnya dimiliki sebagai peserta didik dalam menjaga lingkungan.

fasilitator kemudian mengajak peserta didik untuk melakukan observasi lapangan sesuai dengan kelompok masing-masing, memberikan instruksi yang jelas serta membagikan LKPD 3. Setiap kelompok mengamati lingkungan sekitar dan mencatat berbagai hal yang dilihat dan dialami selama kegiatan observasi pada LKPD 3 yang telah dibagikan. fasilitator memberikan waktu maksimal 3 jam pelajaran (JP) untuk melakukan observasi, diikuti dengan 3 JP berikutnya untuk diskusi kelompok. Selama diskusi, fasilitator memberikan penilaian berdasarkan instrumen penilaian yang telah disiapkan. Di akhir sesi pertemuan, fasilitator mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. fasilitator juga menjelaskan secara singkat potensi dan peluang yang dapat diambil dari kegiatan observasi tersebut untuk pertemuan berikutnya

2.2.Identifikasi potensi produk olahan (6 jp)

Pada kegiatan identifikasi potensi produk olahan, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 4, serta menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. fasilitator kemudian membagikan LKPD 4 kepada masing-masing kelompok yang berasal dari hasil kegiatan observasi lapangan.

Setelah itu, fasilitator mengajak kembali peserta didik untuk menghubungkan antara kegiatan aktivitas 2 dan temuan di lapangan, dengan tujuan menyinkronkan rancangan proyek yang telah dibuat sebelumnya. peserta didik diminta untuk mengevaluasi potensi produk olahan yang dapat dikembangkan dari temuan di lapangan, serta mempertimbangkan apakah terdapat hubungan dengan rancangan produk yang telah disusun pada aktivitas 2 (LKPD 2).

fasilitatormengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki dari rancangan yang telah dibuat pada LKPD 2 dan memindahkannya ke LKPD 4. Di akhir sesi pertemuan, fasilitator mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, fasilitator juga menjelaskan secara singkat materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

2.3. Pemaparan materi workshop (8 jp)

Pada kegiatan pemaparan materi workshop, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 5, serta menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu, fasilitator membagikan LKPD 5 kepada masing-masing kelompok yang dihasilkan dari kegiatan observasi lapangan. fasilitator mengajak peserta didik untuk mendiskusikan tema dari kegiatan yang dilakukan dan cara mengidentifikasi potensi yang ada di sekitar mereka dalam pengelolaan sampah. Selain itu, fasilitator juga menanyakan siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah tersebut.

Selanjutnya,fasilitator meminta peserta didik untuk menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber. Untuk mendorong partisipasi aktif, fasilitator membagikan LKPD 5 yang dirancang untuk kegiatan tersebut. Dari LKPD 5 yang diberikan, fasilitator akan menilai keaktifan peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Di akhir sesi pertemuan, fasilitator mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi mengenai materi yang telah disampaikan. Selain itu, fasilitator juga memberikan penjelasan secara singkat tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

3. Aksi (40 jp)

Melaksanakan implementasi proyek pengolahan, peserta didik melakukan monitoring dan evaluasi proses secara berkala untuk kemudian melakukan penyesuaian dan perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil pengolahan.

3.1. Implementasi Proyek Pengolahan, monitoring evaluasi proses (30 jp)

Pada kegiatan implementasi proyek pengolahan dan monitoring evaluasi proses, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 6, serta menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu, fasilitator membagikan LKPD 6 kepada masing-masing kelompok berdasarkan hasil kegiatan observasi lapangan.

Fasilitator menanyakan kepada peserta didik apakah kelompok sudah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk proyek, serta bagaimana cara kelompok akan mengerjakan proyek tersebut. Setiap kelompok kemudian mulai mengolah sampah organik menjadi produk olahan, sementara fasilitator memperhatikan proses dan memberikan penilaian.

Untuk memantau progres, fasilitator menyiapkan LKPD 6 sebagai panduan kelompok dalam mencapai target. Selama proses ini, fasilitator aktif membimbing dan mengobservasi kolaborasi, pemecahan masalah, dan teknik pengolahan sampah organik. Fasilitator juga memastikan partisipasi aktif semua anggota kelompok dan memperhatikan prosedur keselamatan kerja.

Di akhir pertemuan, fasilitator memberikan penilaian berdasarkan LKPD 6 dan progres kerja, yang mencakup proses, kualitas hasil, dan kerjasama antar anggota kelompok. Fasilitator memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu peserta didik dalam pengembangan lebih lanjut. Penilaian rutin ini bertujuan untuk membantu kelompok memantau perkembangan, meningkatkan kualitas kerja, dan mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Setiap kegiatan didokumentasikan untuk dijadikan bahan laporan di akhir proyek. Di akhir sesi, fasilitator mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

3.2. Penyesuaian dan perbaikan (10 jp)

Pada kegiatan penyesuaian dan perbaikan, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 7, serta menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu, fasilitator membagikan LKPD 7 kepada masing-masing kelompok berdasarkan hasil kegiatan observasi lapangan.

Fasilitator menanyakan kepada peserta didik apakah kelompok sudah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk proyek, serta bagaimana cara kelompok akan mengerjakan proyek tersebut. Fasilitator mengajak kelompok untuk menganalisis hasil dan kendala yang dihadapi pada Aktivitas 2 dan 6. Kelompok kemudian melakukan perbaikan proyek dengan mengatasi keterbatasan alat dan bahan, mencari alternatif, memodifikasi alat, atau meminjam dari pihak luar. LKPD 7 digunakan sebagai panduan analisis, berisi pertanyaan reflektif tentang efektivitas alat, bahan, koordinasi tim, dan keselamatan kerja. Fasilitator memberikan bimbingan, mengobservasi diskusi, dan memberikan umpan balik konstruktif.

Setelah analisis, kelompok membuat rencana aksi baru dengan langkah perbaikan, jadwal, dan peran anggota, yang diawasi oleh fasilitator. Kelompok didorong untuk berinovasi dalam teknik pengolahan dengan dukungan sumber daya dan informasi. Di akhir pertemuan, fasilitator menilai berdasarkan LKPD 7 dan progres kerja, yang mencakup kendala, efektivitas solusi, serta adaptasi. Umpan balik diberikan untuk membantu kelompok memahami area yang perlu ditingkatkan. Pendekatan ini membantu kelompok memperbaiki proses pengolahan, mengatasi kendala, mencapai hasil optimal, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama. Fasilitator menutup sesi pertemuan dengan mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

4. Refleksi (15 jp)

Peserta didik mempresentasikan hasil proyek mereka, melakukan diskusi kelompok untuk memberikan dan menerima masukan (feedback), serta mendokumentasikan seluruh proses dan hasil proyek dengan baik

4.1. Presentasi Proyek (10 jp)

Pada sesi presentasi proyek, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian dan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Fasilitator juga menjelaskan penilaian yang akan dilakukan pada masing-masing kelompok berdasarkan hasil kegiatan observasi lapangan. Fasilitator menanyakan kepada peserta didik bagaimana cara kelompok mereka untuk tampil dan apa saja yang perlu dipersiapkan.

Setiap kelompok dalam kelas mempresentasikan hasil proyek mereka, diikuti dengan diskusi mendalam tentang tantangan yang dihadapi selama proses serta pencapaian yang telah dicapai. Presentasi dilakukan dalam berbagai format, seperti teks, PowerPoint, video, atau demonstrasi langsung, dengan mencantumkan nama produk, alat dan bahan yang digunakan, proses pengerjaan, serta kendala yang berhasil diatasi. Setelah presentasi, setiap kelompok menjawab pertanyaan dari peserta didik lain dan menerima umpan balik konstruktif dari fasilitator. Kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengalaman, mempertimbangkan strategi yang efektif, dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi hambatan selama proses proyek.

Sebagai tugas lanjutan, setiap kelompok diminta untuk menyusun laporan berdasarkan format yang telah ditetapkan, yang mencerminkan refleksi mendalam atas proses dan hasil proyek mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman peserta didik tentang materi yang dipelajari, tetapi juga mengembangkan keterampilan presentasi, kolaborasi tim, dan kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis. Fasilitator menutup sesi pertemuan dengan mengajak peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya

4.2.Kemandirian dalam bercerita (6 jp)

Pada sesi kemandirian dalam bercerita, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian, LKPD, dan lembar penilaian. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran serta penilaian yang akan dilakukan pada penampilan individu berdasarkan pengalaman pembelajaran proyek ini, merujuk pada LKPD-9 dan instrumen penilaian yang telah disiapkan.

Setiap individu kemudian menceritakan tentang pengalaman pribadi mereka, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran, dampak sosial terhadap lingkungan, pengembangan keterampilan, serta kesimpulan dari pengalaman tersebut. Sesi diakhiri dengan umpan balik dari fasilitator dan teman sekelas, yang bertujuan untuk mengasah kemandirian peserta didik agar lebih percaya diri saat mengemukakan pendapat. Kegiatan ini memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk mengekspresikan pengalaman pribadi, tantangan, dan dampak lingkungan melalui berbagai bentuk, seperti narasi, video, presentasi, dan sebagainya.

Fasilitator menutup sesi pertemuan dengan mengajak peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

4.3. Membuat laporan kegiatan (10 jp)

Pada sesi membuat laporan kegiatan, fasilitator mempersiapkan instrumen penilaian, LKPD, dan lembar penilaian. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran serta penilaian yang akan dilakukan berdasarkan lembar penilaian dan instrumen penilaian yang telah disiapkan.

Laporan proyek ini, disertai dokumentasi visual berupa foto dan video, bertujuan untuk menjelaskan pengalaman kelompok dan individu dalam pengelolaan sampah organik di SMPN 23 Pekanbaru. Laporan mencakup tujuan penulisan, latar belakang pengalaman, penjelasan sebab-akibat dari tindakan pengelolaan, dampak baik atau buruk yang dihasilkan, serta pemahaman kelompok dan individu tentang pengelolaan sampah organik. Selain itu, laporan juga menyertakan kesimpulan dan rekomendasi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan.

Format laporan terdiri dari cover (judul, identitas penulis, nama sekolah, dan logo), kata pengantar, daftar isi, pendahuluan (latar belakang dan tujuan penulisan), isi cerita (deskripsi tindakan, sebab-akibat, dan dampak terhadap lingkungan), refleksi (pemahaman diri), kesimpulan (poin-poin penting), rekomendasi dan saran, penutup (ucapan terima kasih, harapan, dan pesan), daftar pustaka, serta lampiran (foto dan dokumen lainnya). Fasilitator menutup sesi pertemuan dengan mengajak peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, serta memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya

5. Tindaklajut (5 jp)

Evaluasi dampak proyek dilakukan untuk memahami hasil yang dicapai, dilanjutkan dengan pengembangan produk lanjutan sebagai bentuk inovasi, dan diakhiri dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan manfaat lebih luas dari hasil proyek tersebut.

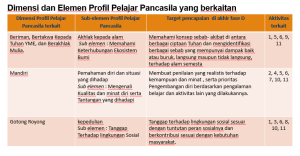

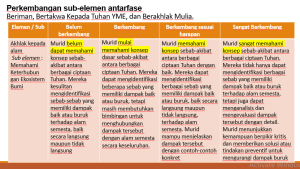

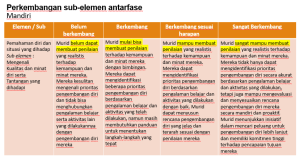

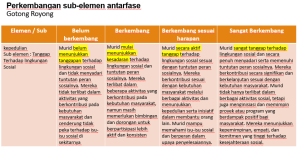

E. Dimensi, Elemen dan Aktifitas

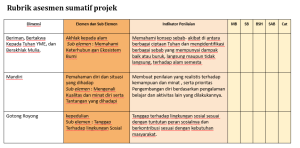

F. Asesmen

G. File Pendukung

1. Modul

2. Moderasi

3. Modul di PMM

Leave a Reply